护盾系统的核心机制是时间限制与资源消耗的双重设计。通过精确计算敌方护盾的冷却时间到期节点,在护盾失效前的30秒内完成兵力集结和战术部署是破盾的关键前提。战前需储备相当于部队造价150%的备用资源,重点保障重型坦克和攻城炮的快速补充,同时预设3-4支满编步兵和2支反坦克炮部队作为应急单位。科技研发应优先提升攻城武器的破甲属性和坦克机动性,军官技能选择减少战损的被动技能可降低强攻损耗。

要塞类护盾具有特殊的三层血量机制,常规战术难以有效突破。中坦以上坦克搭配攻城炮的组合能兼顾火力与机动性优势,通过集中打击同一区块可加速护盾层数的消耗。夜间作战时护盾的自动修复效率会下降22%-35%,选择22:00至次日6:00的时间段进攻可提升破盾效率。部分护盾存在冷却间隙,通过连续发动小规模骚扰攻击可诱使对方提前开启护盾,从而压缩其有效防护时长。

闪电战策略提供的40%移速加成可快速穿越护盾边缘的防御盲区,干扰射击和破坏掩体策略则能分别削弱敌方攻击与防御数值。当面对持续开启的16小时护盾时,采用卡冷却战术,即在护盾即将到期的精确时刻发动攻击,可避免陷入护盾循环开启的僵局。空中侦查策略的合理运用能提前掌握护盾薄弱点的方位坐标。

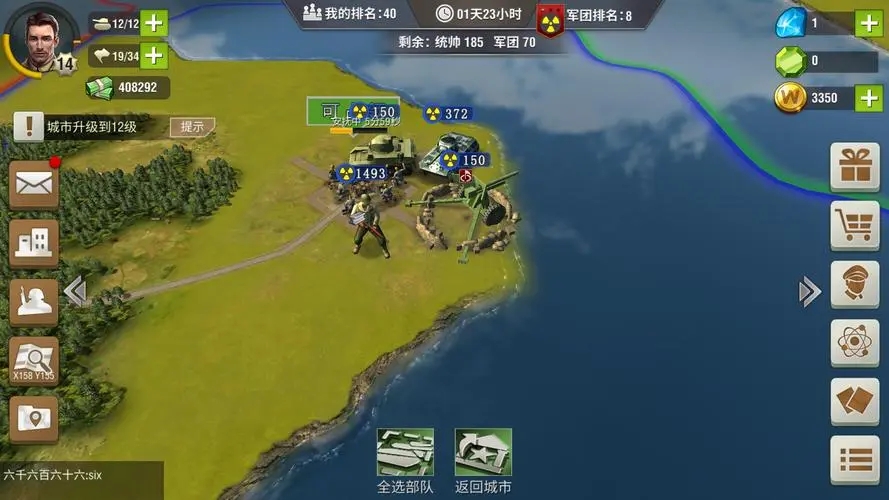

兵种协同方面,重型装甲单位承担正面吸引火力的职责,而机动部队需绕至护盾生成装置侧翼实施打击。步兵集团在炮火掩护下进行多波次突击,配合榴弹炮的曲射火力覆盖护盾能源节点。当护盾出现裂纹特效时,立即投入预备队实施饱和攻击,护盾抗打击能力会下降60%左右。战场地形对破盾效果存在显著影响,森林地带可隐蔽接近,而城区环境更适合分散敌方防御火力。

资源调配环节需要严格把控,每次强攻后需保留至少20%的应急资源用于防御反击。护盾破裂后的15分钟内是战略窗口期,敌方建筑防御值下降且无法立即重启护盾,应迅速占领指挥中心并部署防空火力。战后重建阶段优先修复攻城武器工厂和雷达站,确保下次作战的战术主动权。整个破盾过程需保持对敌方增援部队的动态监测,必要时可主动撤退保存实力。